24.08.2024

24.08.2024

О приоритете российских ученых

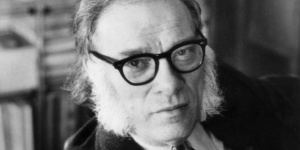

Еще в 1964 г. замечательный американский популяризатор науки, фантаст Айзек Азимов опубликовал в Лондоне книгу «Вид с высоты», а в 1965 г. эта книга в русском переводе вышла и у нас (М., Мир»). Ссылаясь на беседы с выдающимся американским астрофизиком и планетологом К.Саганом, А.Азимов выдвигает гипотетическое предложение о возможности существования органической жизни в гидросфере Юпитера. Впрочем, в отношении Юпитера правильнее говорить о ликвосфере, т.е. жидкой оболочке на неводной основе. Модель внутреннего строения Юпитера свидетельствует, что его гигантская газовая атмосфера по мере продвижения в глубину и по мере роста давления и температуры постепенно – без резкой границы фазового перехода – конденсируется в жидкое состояние с основной составляющей в виде жидкого водорода. Глубина юпитерианского океана составляет многие десятки тысяч километров! По последним данным науки, на Юпитере зафиксирована вода, но говорить о ее количествах пока преждевременно. Тем более преждевременны предположения, как и в каких количествах входит вода в состав юпитерианского сверхокеана.

Можно достаточно определенно утверждать и о существовании гигантских ликвосфер на Сатурне, Уране, Нептуне, причем по мере удаления планеты от Солнца доля воды в планетарных океанах должна возрастать.

Предположение А. Азимова справедливо отнести к «вольному полету мысли», опередившему свое время.

Но вот уже в 1983 г. в российском журнале академического толка «Земля и Вселенная» была опубликована (под рубрикой «Гипотезы, предположения») статья Л. Колоколовой и А. Стеклова «Еще одна возможность возникновения жизни на небесных телах». Авторы (очевидно, профессионалы-планетологи) рассматривают модели внутреннего строения юпитерианских спутников-гигантов Европы, Ганимеда и Каллисто. Спутники практически лишены атмосфер. Попутно заметим, что наличие атмосферы – и какой, превосходящей по массе земную! – на Титане, спутнике-гиганте Сатурна, представляет до сих пор неразрешимую загадку. Поверхность юпитерианских лун состоит из льда (Европа), льда с примесью силикатов (Ганимед), силикатов с примесью льда (Каллисто). Температура у поверхности спутников ниже минус 120 градусов по Цельсию, поэтому курьезом выглядит выдержка из сообщения о спутнике Европе, «на просторах которой, судя по всему, плещется огромный океан». Водный океан действительно плещется, но не на просторах, а под толстым слоем твердой ледяной оболочки.

Не правда ли, впечатляет? Глубина водного океана Европы составляет 100 км, а Каллисто – аж 750 км! Но чтобы добраться до европианского океана, потребуется «самая малость» – пробурить 50 км ледяной оболочки. Поэтому в ближайшие 100 лет придется, очевидно, ограничиться его дистанционным зондированием.

Что касается четвертого спутника-гиганта Ио, самого близкого к Юпитеру, то не исключено, что души земных грешников направляются именно на Ио, благо обстановка на нем вполне адская: избыток серы, непрерывно извергаемой вулканами, сотрясения коры под влиянием гигантского приливного взаимодействия с близким Юпитером и, наконец, впечатляющая бомбардировка ионами, протонами и электронами из юпитерианских радиационных поясов. На Ио мы определенно обнаружим астральные формы жизни (шутка).

Далее авторы вполне логично рассматривают гипотетическую возможность развития жизни в водной среде юпитерианских спутников с учетом того, что температурные условия «в глубине» могут быть самыми комфортными.

Боевой лозунг «Россия – родина слонов» канул в безвозвратное прошлое, но забывать о приоритете российских ученых (теперь, по понятным причинам, явлении редчайшем, но тем более!) нам негоже.

Жизнь, по современным представлениям, возникает мгновенно – как только создаются подходящие условия во внешней среде. И нет необходимости в привлечении гипотез о «рассадниках» жизни (панспермия, кометы, НЛО-навты), ибо всепроникающее информационное поле Вселенной знает и творит свое дело!

О том, как по мнению писателей-фантастов XX века должна была выглядеть Москва в XXI веке читайте здесь.

Сергей Тепляков, кандидат технических наук